貓狗無法用言語表達不適,許多疾病在初期症狀不明顯,一旦錯過黃金治療時間,恐導致病情惡化。因此,學會從日常生活中觀察寵物是否有異常,是飼主守護毛孩健康的第一步。

文章目錄

寵物不舒服的五大觀察面向

1. 精神狀態的改變

精神活力是判斷毛孩健康與否的重要指標,若出現以下情況需特別留意:

- 不再主動迎接主人,行動變得遲緩或長時間趴臥。

- 睡眠時間顯著延長,或無法安穩入睡,夜間來回踱步。

- 反應遲鈍、叫不應,顯示神經系統可能異常。

若毛孩持續表現出懶散、無精打采,建議及早就診。

2. 食慾與進食行為的改變

食慾下降是多數疾病的早期徵兆,常見異常包括:

- 本來愛吃卻突然不吃,或吃得特別慢、容易掉食物。

- 原本偏食突然食量大增,代表可能有代謝或內分泌異常。

- 吃飯時大量流口水或進食困難,可能是口腔或喉嚨疾病所致。

可記錄飲食量與異常行為,供獸醫進一步評估。

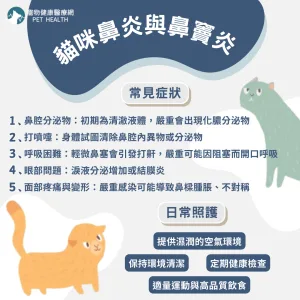

3. 呼吸頻率與型態的異常

正常情況下,犬隻的熟睡呼吸速率應低於 25 次/分鐘,貓咪的正常範圍則介於 30~40 次/分鐘,若超出正常呼吸頻率,或觀察到寵物張口喘氣,應送醫檢查。

可在毛孩休息時觀察胸腔起伏,每 15 秒計算呼吸次數乘以四得出每分鐘的數據,並每日定期紀錄建立基準值。

(💡延伸閱讀:什麼是熟睡呼吸速率(SRR)?每天1分鐘觀察毛孩熟睡呼吸速率,助早期發現心臟病!)

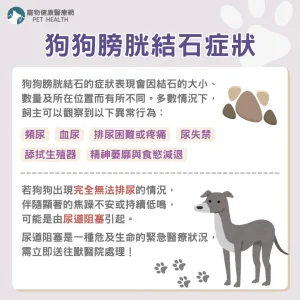

4. 排便與排尿的變化

糞便與尿液能反映出消化與泌尿系統的狀況:

- 排便次數或時間異常、顏色改變、出現哀嚎或寄生蟲。

- 排尿頻率改變、尿量過多過少、尿柱中斷、舔尿道口。

- 有明顯異味、分泌物、血尿或排便排尿位置異常。

5. 活動能力與行動表現

行動遲緩或疼痛是骨關節疾病的徵兆,也可能與神經系統或疼痛相關:

- 跳躍困難、走路遲緩、無預警哀嚎或拒絕活動。

- 落地姿勢不穩、走路歪斜或步伐不協調。

- 原本喜歡的活動突然失去興趣。

寵物表現異常時,是否需要立即就醫?

有些情況屬於急症,應立即送醫,包括:

- 呼吸困難、喘氣伴隨藍紫舌頭。

- 三天以上不進食、持續嘔吐或腹瀉。

- 昏倒、癱瘓、抽搐、嚴重血尿。

- 開口呼吸的貓咪,尤其需緊急處理。

若為慢性或輕微症狀,可先觀察 24~48 小時,記錄異常再諮詢獸醫,避免病情被低估。

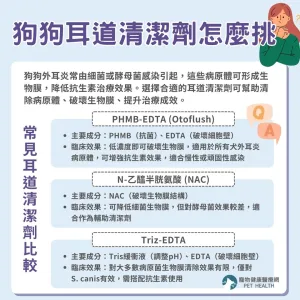

為什麼獸醫建議做檢查?不做可以嗎?

許多飼主在帶寵物看診時,常會提出一個共同的疑問:「既然已經有症狀了,為什麼還要做那麼多檢查?能不能直接開藥治療?」這樣的疑問其實十分常見,尤其當病患看起來並無明顯痛苦時,飼主更傾向保守處理。然而,獸醫之所以建議進一步檢查,其實是出於以下幾個重要考量:

1. 症狀相似,病因卻可能完全不同

許多常見的症狀,像是血尿、嘔吐、食慾不振或腹瀉等,其實都可能來自截然不同的疾病。例如,血尿表面看起來是泌尿問題,但實際上可能是膀胱結石、細菌感染、膀胱腫瘤、輸尿管異位,甚至是凝血功能異常造成。若僅憑外觀或簡單判斷就貿然用藥,可能無法對症下藥,甚至錯過早期發現疾病的機會。

2. 嘗試性治療雖省時省錢,但風險不可忽視

所謂「先開藥吃看看」的方式,在某些輕微症狀或初步判斷下確實可行,這就是所謂的「嘗試性治療」。然而這種方式也伴隨潛在風險。例如,若膀胱內其實藏有結石或腫瘤,卻僅給予止痛或抗生素,短暫改善症狀可能掩蓋病情,使實際病灶持續惡化,甚至錯過黃金治療時機。一旦病情進展為阻塞或全身感染,治療難度與醫療成本都將大幅上升。

3. 檢查是掌握病況、調整治療計畫的依據

就算已知大致病因,後續的血液學檢查(如:血球分類、生化肝腎功能)與影像學檢查(如:X光、超音波)仍是觀察疾病進展與療效不可或缺的工具。例如在慢性腎病或心臟病的管理中,定期監測相關指標,可協助醫師評估治療反應、及時調整藥物劑量或治療方向。沒有這些數據,就像在沒有地圖的情況下開車,容易偏離正確的治療路徑。

檢查的目的不只是「找出病因」,更是讓治療「更精準、更安全」。雖然有時候在經濟、時間或心情上會讓飼主感到壓力,但適當的診斷是對毛孩健康最基本的保障。與獸醫充分溝通,根據實際情況選擇最合適的檢查與治療計畫,才能在有限資源下達到最有效的照護成果。

作者 – 寵物健康醫療網

寵物健康醫療網致力於打造台灣最健全的寵物專屬健康平台,提供最新的醫療指引、寵物健康知識與產業動態。